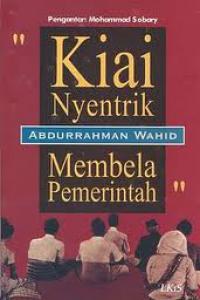

Judul : Kiai Nyentrik Membela Pemerintah

Penulis : Abdurrahman Wahid

Penerbit : LKiS, Yogyakarta

Cetakan : Pertama, 1997

Laiknya orang Betawi kebanyakan, lelaki ini begitu paham jalanan Jakarta. Rokok kretek menjadi temannya yang paling dekat kemanapun kaki dilangkahkan. Rambutnya agak gondrong. Tiap malam Jumat ia harus mengajar tafsir Jalalain di majelis ta’lim, dan menjadi rujukan sisik melik urusan agama di kampungnya.

Namun, kala membincang Marxisme, Sosialisme Tan Malaka, Soekarno hingga Lenin, tampak ia begitu fasih dan berapi-api. Seakan lupa bahwa ia memiliki julukan prestisius di tengah masyarakat: Kiai muda dari Betawi.

<>

Begitulah gambaran Kiai muda ini. Agak aneh memang, jika mau mengikuti pemahaman umum bahwa istilah kiai adalah mereka yang tidak hanya memiliki pesantren, namun juga selalu bergumul dengan teks-teks keagamaan klasik dan kitab kuning. Bukan teks putih. Apalagi pemikiran barat, dan kiri. Maka tidak salah jika menyebutnya sebagai prototip kiai ‘nyeleneh’, yang berbeda dengan khalayak kebanyakan (Khorijdl ‘Adah). Namun, ia tidak sendiri.

Jauh-jauh hari, pada tahun 80-an, Gus Dur sudah memotret fenomena menggelitik itu di kalangan pesantren dalam ‘kitab putih’ yang bertajuk Kiai Nyentrik Membela Membela Pemerintah. Mulai dari kiai senior macam Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Ahmad Shiddiq, Gus Miek, hingga kiai-kiai kampung yang kadang tidak kita ketahui kiprah dan tempatnya. Kenapa?

Rumus umum sering mewartakan bahwa sejarah adalah milik mereka yang berkuasa, atau yang mempunyai kekuasan maupun pengaruh di tengah masyarakat. Begitu halnya dengan sejarah para kiai. Mereka yang memiliki kekuasan atau kekuatanlah yang memilik daya tawar untuk dituliskan dan dikenal khalayak. Bukan hanya karena keluasaan ilmu yang dimiliki semata, tapi juga ketidakpopuleran mereka di mata masyarakat.

Padahal para kiai ini adalah mereka yang tercebur, atau sengaja diceburkan sebagai manusia yang harus siap menjadi Khodim (pelayan) bagi masyarakat. Terutama dalam urusan agama, dan kehidupan sehari-hari. Rumus inilah diperkenalkan oleh Gus Dur, bahwa sejarah itu juga berhak dimiliki oleh mereka yang bukan ‘kiai terkenal’, dan cenderung tidak familiar di telinga khalayak.

Namun mempunyai peranan yang besar, menyitir pendapat Dr. Hiroko Horikoshi (1987), memiliki peranan dalam aras perubahan sosial, ketika peneliti asal Jepang ini meneliti Kiai dan Perubahan Sosial di Jawa Barat.

Banyak ragam kiai yang tidak kita ketahui. Bahkan cenderung nyentrik. Bagaimana misalnya mendefinisikan Kiai Zainal, yang disebut Gus Dur, sebagai ‘kiai tingkat lokal’ dan mempunyai pandangan yang sangat ‘nyata’ dan sedikit keluar dari ‘jalur umum ke-kiain-an’. Padahal, ia sejak kecil sudah dijejali dengan ilmu-ilmu agama. Bahkan sampai bermukim di Mekah guna mendalami Islam. Tentu, kelak ia mengikuti jalur kiai pada umumnya; memimpin dan bertindak sesuai dengan arah pendidikannya, yakni hukum agama sebagai pijakan utama.

Pendapatnya soal penyelenggaraan zakat yang akan dirumuskan sebagai kewajiban organisatoris seperti pajak, dan sangsi bagi yang tidak menjalankannya. Sedangkan hukum fiqih menyebut kewajiban zakat ini jatuh pada keuntungan berdagang, pertanian, harta tetap (mal), emas dan perak. Tentu yang lain tidak terkena hukum zakat. Lalu, apa pendapat Kiai Zainal?

”Persoalannya bukan demikian,” katanya. “Apa yang dirumuskan kitab fiqih itu hanya pada negara Islam. Pada zaman Rasulullah ada sanksi kalau orang tidak menyerahkan zakat. Kerena yang dipergunakan adalah perundang-udangan islam secara total. Jadi tidak ada panitia zakat dan kelengkapan administratif lagi. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masing-masing warga negara,” tuturnya sebagaimana diilustrasikan Gus Dur .

Kiai ini menohok hal yang sangat fundamental soal relasi individu dengan negara, yakni tugas pokok negara sebagai “orang tua”, yang berwenang soal kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya memandang pada ranah agama saja, karena dunia ‘nyata’ kekinian tidak selalu berbanding lurus dengan agama.

Tentu, kita bukan negara Islam, kata Gus Dur, dan Kiai Zanal memiliki daya tangkap yang cukup relevan dengan kebutuhan masa depan, serta keadaan nyata.

Esai yang membuat saya terpingkal-pingkal, dan sesaat kemudian termenung adalah narasi tentang seorang dokter idealis yang bertemu dengan seorang kiai formalis. Gus Dur memulai tulisannya dengan fakta bahwa pada jaman dahulu profesi dokter adalah prototip pekerja sosial yang idealis, lalu keadaan bergeser dan berubah. Banyak dokter yang lebih banyak memikirkan kekayaan melalui praktek medis. Terbukti dengan banyaknya rumah sakit yang tega menolak orang miskin karena ketiadaan dana.

Untunglah, kata Gus Dur, tidak semua dokter bersikap seperti itu. Banyak pula dari mereka yang bersikap kebalikannya, serta mencari kepuasaan rohaniah; menolong mereka yang kesusahan dan bukti kehebatan professional seorang dokter. Justru di sinilah konflik bermula, khususnya tatkala pertemuan dengan dunia nyata ketika finansial menjadi kendala, dan terus bertemu dengan pelbagai renik birokratisasi yang membelenggu mereka mengabdi.

Gus Dur mencontohkan seorang dokter muda di Jawa, yang karena sifatnya yang idealis dan berpikiran jernih, selalu mendapat tantangan dan dicurigai. Bahkan sulit naik pangkat. Di tengah kusutnya keadaan itu, ia bertemu dengan pasien yang mempunyai ayah seorang kiai tarekat. Anak itu menderita penyakit yang mengharuskan kulitnya ditambal.

Kata dokter, ia akan mengambil kulit dari pantat anaknya. Sontak, kiai formalis yang berpegang teguh pada hukum itu menolak. Baginya, pantat adalah aurat, berarti harus ditutup saat sembahyang. Sedang yang perlu ditambalnya adalah bagian bibir ke belakang yang rusak. Lalu, kata kiai, apakah harus memakai tutup ketika mau sholat, seperti Zorro, misalnya.

Agak kesal, dokter berseloroh, “Kulit menjadi aurat hanya ketika berada di bagian yang dinamakan aurat. Begitu dipindahkan, ia sudah bukan aurat lagi.”

Kiai tersebut agak naik pitam, seakan belum puas dengan jawaban dokter.

”Kalau ‘anunya’ seorang laki-laki dipasang ke mukanya, dan ternyata bergerak jika ada rangsangan, apakah juga bukan aurat?”

Lagi-lagi dokter bertemu hal yang sangat birokratis, formalistik. Gus Dur seperti biasa mengakhiri tulisannya dengan sebuah pertanyaan, “Akan lunturkah idealismenya?”

Formalisasi inilah yang agaknya membuat saya terpekur, dan mengimajinasikan bagaimana kalau posisi dibalik, si dokter yang formalis dan kiai yang idealis? Lalu bagaimana dinamisnya soal proses perumusan hukum dalam fiqih?

Formalisme tetap menjadi tantangan menghadapi modernisme atau sebaliknya modernitas seringkali membenturkan diri dengan formalitas. Begitu halnya dengan agama. Gus Dur memotret ini pada tahun 80-an. Bayangkan!

Hal yang kontekstual barangkali adalah sikap persahabatan dan persaudaraan antar para kiai ini, sebagai perwujudan tauladan, pemimpin kultural di masyarakat. Di saat para pemimpin kita hari ini selalu meributkan soal perbedaan, dan pembedaan antarindividu atau kelompok, para kiai ini justru kebalikannya. Gus Dur misalnya mencontohkan bagaimana debatnya Kiai Wahab Chasbullah dengan Kiai Abdul Jalil Kudus ihwal DPRGR.

Bolehlah mereka selalu berurat nadi dan berotak panas tatkala merumuskan sebuah keputusan. Bahkan tak sungkan menggunakan kata-kata rendahan untuk menjatuhkan dalil lawannnya seperti kelakar Kiai Wahab pada Kiai Abdul Jalil, ”Kitab yang sampeyan gunakan ‘kan cuma cetakan Kudus. Kalau kitab yang menunjukan pendapat saya ini cetakan luar negeri.” Di luar, mereka tetap bersaudara, karena tujuan mereka serupa: untuk rakyat, untuk masyarakat.

Hampir semua tulisan Gus Dur di buku Kiai Nyentrik Membela Pemerintah ini diawali dengan narasi sastrawi memikat, kaya bahasa dan imajinatif untuk ukuran saat itu dan sekarang ini. Tidak terkesan parlente, serta begitu merakyat.

Saya kira, hal ini sangat dipengaruhi oleh iklim intelektualisme pada tahun 80-an. Bahkan Gus Dur pernah menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, sesuatu yang begitu ‘nyentrik’ mengingat posisinya sebagai kiai di tengah multitafsirnya seni ketika dibenturkan dengan agama.

Buku ini hadir tidak seperti para pengamat luar yang membaca masyarakat—pesantren dan hiruk pikuknya—sebagai objek. Gus Dur menjadikan orang-orang ini sebagai subjek yang mampu berdiri sendiri di tengah tudingan tradisional, kolot, konservatif, jumud dan seabrek pandangan stereotif pada kaum santri atau kiai. Gus Dur mampu menunjukkan kiai sebagai menjadi intelektual organik di tengah masyarakat tertindas dan budaya kampus yang elit.

Lamat-lamat saya mendengar selurer berdering. Ada pesan masuk dari kawan saya, kiai muda dari Betawi ini. Secepat kilat saya membacanya, “Kiai bagi gua adalah intelektual rakyat. Tempat di mana mereka (rakyat) mengadukan masalah duniawi dan ukhrowi. Singkatnya, kiai adalah mereka pengawal dan penjaga akal sehat rakyat. Selain itu, kiai itu khadamul ilmi, khodamus salaf, dan khadam rakyat.”

"Benar, kawan. Gus Dur yang membuat kita bangga akan ragam kearifan para kiai,” Jawab saya singkat. (Dedik Priyanto, Koordinator Forum Studi Piramida Circle, Ciputat dan aktif di komunitas sastra Senjakala, alumni Pesantren Attanwir Bojonegoro, Jawa Timur)

Terpopuler

1

KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun

2

Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati

3

Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan

4

Khutbah Jumat: Refleksi Akhir Safar, Songsong Datangnya Maulid

5

Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal

6

Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta

Terkini

Lihat Semua