M Ryan Romadhon

Kolomnis

Perluasan mas‘a atau tempat pelaksanaan sa'i yang sekarang disebut sebagai mas‘a jadid (tempat sa’i baru) sudah mulai digunakan pada musim haji 1429 H lalu. Artinya, jamaah haji melakukan sa‘i dari bukit Shafa ke Marwah melalui tempat hasil tausi’ah (perluasan).

Pemerintah Saudi menambah lebar mas'a dari sekitar 20 meter menjadi 40 meter. Dengan demikian, perluasan ini menambah luas keseluruhan lokasi sa‘i menjadi sekitar 72.000 m2, dari yang sebelumnya hanya 29.400 m2. Proyek perluasan mas‘a sendiri telah dimulai pada tahun 2007, setelah musim haji usai. Perluasan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah.

Problematika muncul, apakah mas‘a (tempat sa’i) setelah mengalami perluasan itu bisa tetap dipandang sebagai mas‘a untuk melakukan sa`i antara bukit Shafa dan Marwah? Apakah bisa sah sa‘i yang dilakukan di mas‘a jadid (tempat sa’i yang baru) itu?

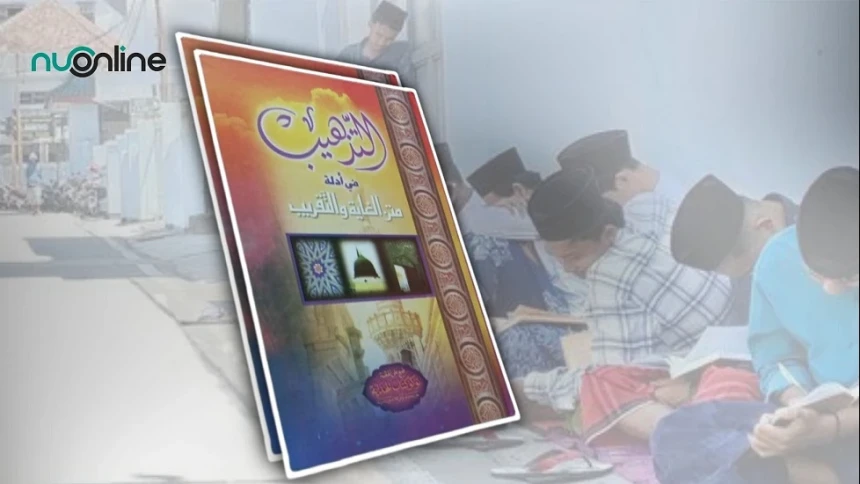

Polemik itu kemudian mendorong KH Maimoen Zubair menulis kitab Asy-Syari’ah al-Gharra’ al-Was’a sebagai respons atas perluasan tempat sa’i tersebut.

Sekilas tentang kitab

Kitab yang mempunyai judul lengkap Asy-Syari’ah al-Gharra’ al-Was’a Haulal Hawadits fil Mas’a li Man Tathawwa’a wa Sa’a ini, oleh Lajnah Ta'lim wan Nasyr (LTN) Pesantren Al-Anwar Sarang dijadikan satu penerbitannya dengan kitab Mbah Moen yang berjudul Nushushul Akhyar fi Shaumi wal Ifthar. Kitab ini selesai ditulis oleh beliau pada awal Rajab 1429 H.

Dalam mukadimahnya, Mbah Moen mengatakan bahwa alasan dari beliau menulis kitab ini adalah sebagai respons terhadap perluasan tempat sa’i atau yang lebih dikenal dengan istilah mas’al jadid.

Baca Juga

Bahtsul Masa'il Perluasan Mas`a dan Mina

Beliau juga mengatakan bahwa kitabnya ini hanyalah hasil dari kutipan dari pendapat para ulama, khususnya yang bermadzhab Syafi’i. Selain itu, terkadang beliau juga menampilkan pendapat para ulama kontemporer yang beliau dapatkan dari majalah, internet, atau media-media sejenis lainnya.

Model penulisan Mbah Moen dalam kitab lebih pada mengutip pendapat para ulama dan menyusun kutipan-kutipan pendapat tersebut menjadi suatu wacana, sebagai perbandingan untuk menyikapi polemik perluasan tempat sa’i (mas’a) tersebut.

Mbah Moen mengatakan bahwa para ulama, khususnya para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai polemik perluasan tempat sa’i (mas’a) tersebut. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarangnya.

Pendapat Ulama yang Melarang

Mbah Moen mengawali pembahasan kitabnya dengan memaparkan pendapat para ulama yang melarang perluasan tempat sa’i. Ulama yang melarang tersebut di antaranya ada Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Luhaidan dalam sidang luar biasa di Makkah pada saat itu. (hal. 26-30)

Mereka berpendapat, melaksanakan sa’i di tempat sa’i yang baru (mas’a al-Jadid) tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tempat sa’i yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad saw, padahal tempat sa’i adalah termasuk dari tempat-tempat yang telah ada batasannya tersendiri dalam syariat, sehingga tidak berlaku padanya hukum qiyas (analogi).

Selain berargumen demikian, ulama-ulama di atas juga menguatkan pendapatnya dengan berbagai macam arumentasi lain, baik berdasarkan logika mereka sendiri (ada sekitar empat argumen), ataupun dengan mengutip berbagai macam pendapat para ulama salaf, seperti dalam kitab Fatawa ar-Ramli (II/385), Hasyiah asy-Syawani (IV/98), Nihayatul Muhataj (X/359), Hasyiah Qulyubi wa ‘Umairah (VI/80), Al-Bahrur Raiq (VI/458), dan Ibanatul Ahkam (II/411).

Pendapat Ulama yang Membolehkan

Mbah Moen kemudian memaparkan pendapat para ulama yang membolehkan melakukan sa’i di tempat sa’i yang baru. Adapun ulama yang termasuk membolehkannya adalah Syekh Yusuf Qardhawi, Dr. Abdul Wahab bin Sulaiman, Syekh Abdullah al-Muthaliq, Syekh Ahmad Sir Mubaraki, Dr. Husamuddin, Dr. Maulaya Umar bin Himad, Syekh Abdullah bin Manba’, dan ulama-ulama kontemporer lainnya.

Mereka berpendapat kebolehan sa’i di tempat sa’i yang baru (mas’al jadid), di antara argumentasinya adalah karena hal tersebut mengandung suatu kemaslahatan, memudahkan para jamaah haji agar terhindar dari bahaya desak-desakan. Hal ini tentunya sesuai dengan pondasi dasar dari syariat Islam, yakni menghilangkan kesulitan dan mengupayakan suatu kemaslahatan.

Mereka membolehkan sa’i di tempat sa’i baru berlandaskan pada sejumlah argumentasi, baik yang sifatnya naqli ataupun aqli (ada sekitar tujuh argumen). Salah satunya mereka berargumentasi dengan menggunakan firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat 158:

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِۚ

Artinya: “Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah.” (QS. Al-Baqarah: 158)

Menurut mereka, ayat di atas cakupan bahasanya juga pada perluasan tempat sa’i yang baru. Hal tersebut, menurut mereka, karena Shafa dan Marwa adalah bukit yang telah dikenal namanya. Sedangkan, seperti yang diketahui oleh kebanyakan orang, penamaan sebuah bukit pasti tidak menentu hanya pada posisi berdirinya saja, akan tetapi juga mencakup panjang dan lebar sisi kanan kirinya. (hal. 30-33)

Perbedaan Pendapat Ulama

Mbah Moen juga menambahkan satu sub pembahasan tentang perbedaan pendapat para ulama tentang sa’i, apakah ia termasuk rukun haji dan umrah, wajib haji dan umrah atau malah sunah haji dan umrah.

Menurut mayoritas ulama’, sa’i merupakan termasuk salah satu rukun haji dan umrah, sehingga keduanya tidak sah jika tidak melakukan sa’i, dan juga tidak bisa diganti dengan membayar dam. Para ulama berpendapat demikian dengan menggunakan berbagai macam argumentasi dari hadits-hadits Nabi saw yang berjumlah sekitar empat hadits.

Adapun menurut Imam Abu Hanifah dan para ashab-nya, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Syu’bi sa’i adalah wajib haji dan umrah, bukan rukun haji dan umrah, sehingga bagi yang tidak melakukan sa’i terhitung maksiat dan agar hajinya tetap sah wajib menggantinya dengan membayar dam. Mereka berpendapat dengan menggunakan sekitar lima argumentasi yang dinukil oleh Mbah Moen.

Sedangkan Imam ‘Atha, Imam Anas -seperti nukilan dari Ibnu Mundzir- dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa sa’i adalah sunah haji dan umrah, sehingga tidak berdampak apapun pada keabsahan seorang yang tidak melakukannya. Mereka berpendapat dengan menggunakan sekitar tiga argumentasi yang dikutip oleh Mbah Moen. (hal. 38-40)

Solusi dari Mbah Moen

Setelah memaparkan pendapat ulama yang menghukum boleh dan tidak nya sa’i di tempat sa’i yang baru, Mbah Moen dalam penutup kitabnya ini memberikan sebuah solusi bagi para jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji agar tetap sah. (hal. 43-45)

Pertama, memilih mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan sa’i di tempat sa’i yang baru.

Kedua, taklid pada ulama yang mengatakan bahwasanya sa’i adalah termasuk sunnah haji, bukan rukun ataupun wajib haji. Atau bisa juga bertaklid kepada kebanyakan ulama Madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa sa’i bukanlah termasuk rukun haji, akan tetapi wajib haji.

Mbah Moen dalam epilog kitab ini juga mengajak pembaca kitab ini untuk memandang suatu perbedaan ulama sebagai rahmat, bukan sebuah azab. Beliau juga mengatakan bahwa setiap polemik pasti ada jalan keluarnya, apalagi dalam ibadah haji. Wallahu a’lam

Identitas Kitab

Judul: Asy-Syari’ah al-Gharra’ al-Was’a Haulal Hawadits fil Mas’a li Man Tathawwa’a wa Sa’a

Penulis: KH. Maimoen Zubair Sarang

Tebal: 47 Halaman

Penerbit: Lajnah Ta'lim wan Nasyr PP. Al-Anwar Sarang

Kota Terbit: Rembang

M. Ryan Romadhon, Alumnus Ma’had Aly Al-Iman Bulus Purworejo.

Terpopuler

1

Khutbah Jumat: Mengungkap 5 Tipe Anak dalam Al-Qur’an

2

Pengumuman Hasil Seleksi Berkas Beasiswa PBNU Maroko 2024

3

Profil Ketua Umum GP Ansor dari Masa ke Masa

4

Ketika Mahasiswa UIN Jakarta Pentaskan Drama Nikah Beda Agama

5

Keputusan PBNU: Ibadah Haji Nonprosedural Bertentangan dengan Syariat

6

Khutbah Jumat: Teknologi, antara Mudarat dan Manfaat

Terkini

Lihat Semua